秋になると、山々が真っ赤や黄金色に染まり、見事な紅葉シーズンが訪れますよね。

でも、「なんで葉っぱは赤や黄色に変わるの?」と疑問に思ったことはありませんか?

実は、紅葉が美しく色づくのには、自然が仕掛けた驚きのメカニズムがあるんです!

今回は、紅葉の秘密と、より鮮やかに色づく条件までを面白おかしく解説します!🍁✨

🌿 そもそも紅葉ってどういう現象?

紅葉(こうよう)は、葉が緑から赤・黄・オレンジへと色づく現象ですが、実は「葉っぱの終活」のようなものなんです。

夏の間は、葉の中でクロロフィルという緑色の色素がせっせと光合成をして、植物の成長を助けています。しかし、秋が近づくと…

👉 「あ、もう光合成は必要ないかも…」 と葉っぱが気づく

👉 クロロフィルが分解されていく

👉 今まで隠れていた別の色素が表に出てくる

この「隠れていた色素」が、紅葉の美しい色の正体です!では、その色素たちの正体を探ってみましょう👀

🎨 紅葉の主役はこの3つの色素!

🍂 ① カロテノイド(黄色・オレンジ)

カボチャやニンジンにも含まれるカロテノイドは、クロロフィルが減少すると、黄色やオレンジの色が現れます。

🍁 ② アントシアニン(赤・紫)

アントシアニンは、ブドウやブルーベリーにも多く含まれる色素。

これが赤く染まる主役ですが、驚くことにアントシアニンは**「秋になってから新たに作られる」**色素なんです!

🟤 ③ タンニン(茶色)

葉が完全に役目を終えると、残ったタンニンが葉の中で変色して茶色くなります。枯れ葉になった時のあの色ですね。

🔥 赤くなるメカニズムは「ストレス」と関係アリ!?

ここで注目すべきは、アントシアニンの働き。

実は、アントシアニンは葉っぱの「ストレス反応」で作られるんです。

💡 秋になると…

- 気温が下がる

- 日照時間が短くなる

- 夜の冷え込みが厳しくなる

この「ストレス環境」で葉っぱは「自分を守るため」にアントシアニンを生成します。

アントシアニンの役割は?

- 強い光から葉を守る「日焼け止め効果」

- 枯れる前に栄養分を木に戻すための「保護剤」

つまり、紅葉が鮮やかになるのは、**「植物の自己防衛本能」**が生み出す自然のアートだったんです!

🧊 紅葉が美しくなる3つの条件

では、「今年の紅葉はキレイかな?」と気になる人のために、紅葉が美しくなる3つの条件をチェックしてみましょう!

✅ ① 朝晩の寒暖差が大きい 🌡️

昼間はまだ暖かいのに、夜になるとグッと冷え込む…この温度差がアントシアニンの生成を活性化させます。寒暖差が大きい地域ほど、赤色が鮮やかになるんです!

✅ ② 晴れの日が多い ☀️

日照時間が長いと光合成が活発になり、葉っぱの栄養分がしっかり蓄えられます。その結果、アントシアニンがたっぷり作られて、見事な紅葉が期待できます。

✅ ③ 適度な湿度と雨 ☔

乾燥しすぎると葉が傷んでしまうので、適度な湿度や雨があると、紅葉が長持ちします。

📍 日本全国!紅葉が絶景になる名所TOP3

**「紅葉の見頃はどこ?」**と毎年迷うあなたへ、全国の紅葉スポットを厳選してご紹介!

🍁 ① 京都・嵐山(あらしやま)

秋の京都といえば、嵐山の渡月橋周辺。モミジ、イチョウ、カエデが色とりどりに染まり、川面に映る紅葉は息をのむ美しさです。

🍁 ② 栃木・日光(にっこう)

中禅寺湖、華厳の滝、いろは坂…日光の紅葉はスケールが違います。標高が高い分、寒暖差が激しく、真っ赤なモミジの絨毯が広がります。

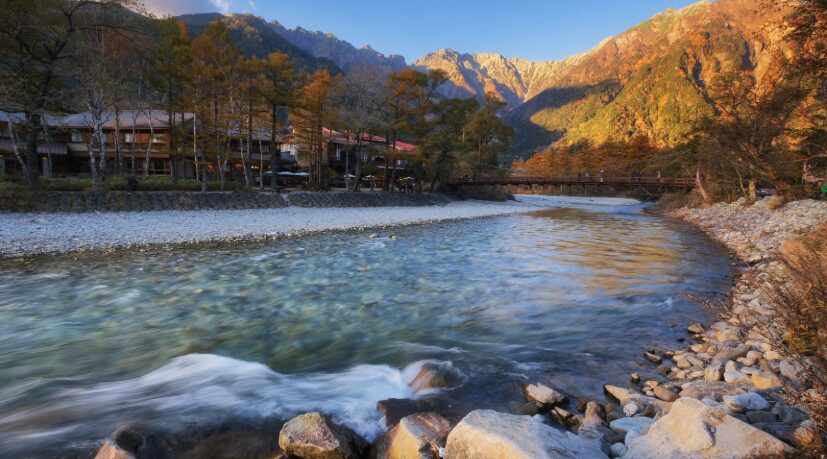

🍁 ③ 長野・上高地(かみこうち)

大自然に囲まれた上高地は、静寂の中で紅葉が楽しめるスポット。澄んだ空気の中で見る黄金色のカラマツ林は、まさに心洗われる風景です。

💡 紅葉Q&A:気になる疑問を解決!

Q. 紅葉と黄葉ってどう違うの?

👉 **紅葉(こうよう)**は、アントシアニンが多くて赤く染まる現象。

👉 **黄葉(おうよう)**は、カロテノイドが主役で黄色く色づく現象です。

Q. どうすれば紅葉を長持ちさせられる?

👉 乾燥しないように水分を保つのがコツ。枯れ葉にならないよう、散る前に落ち葉を集めて楽しむのも◎

🎁 まとめ:紅葉は自然がくれた秋の芸術!

紅葉が美しく赤くなるのは、植物が自分を守るための防衛反応だったなんて驚きですよね!

寒暖差や日照時間の変化という「秋のストレス」が、私たちに最高の紅葉をプレゼントしてくれているんです。

今年の秋は、ちょっと知識をプラスして、紅葉の美しさをさらに堪能してみませんか?

「今年の紅葉はどうかな?」とワクワクしながら、自然が織りなす芸術を楽しみましょう!🍁✨

コメント