知識の秋ですね♬

読書の秋の由来とは?

「読書の秋」という言葉を聞いたことがある人は多いでしょう。

しかし、なぜ秋になると読書をするイメージが強まるのでしょうか?

この記事では、「読書の秋」という言葉の由来や、それが広まった背景について詳しく解説していきます。

1. 「読書の秋」の起源

「読書の秋」という表現のルーツをたどると、中国の唐代の詩人・韓愈(かんゆ)の詩に行き着きます。

韓愈の詩の中に、「灯火親しむべし」という言葉があり、これは「秋の夜長は、灯火のもとで読書に適している」という意味を持っています。

この考え方が日本にも伝わり、秋になると読書を楽しむという風習が根付いていったとされています。

また、日本において「読書の秋」という表現が広く使われるようになったのは、明治時代以降のことです。明治時代の文人たちは、涼しくなり過ごしやすくなる秋にこそ、学問や読書に励むべきだと考えました。

さらに、大正時代から昭和初期にかけて、この言葉が広まったと言われています。

2. 秋が読書に適している理由

では、なぜ秋が読書に適しているのでしょうか?

いくつかの理由を見ていきましょう。

① 秋の夜長

秋は日が短くなり、夜の時間が長くなります。

このため、自然と室内で過ごす時間が増え、読書に適した環境が整います。

特に、照明の発達していなかった時代には、涼しくなった秋の夜に灯火のもとで本を読むことが習慣になっていたのでしょう。

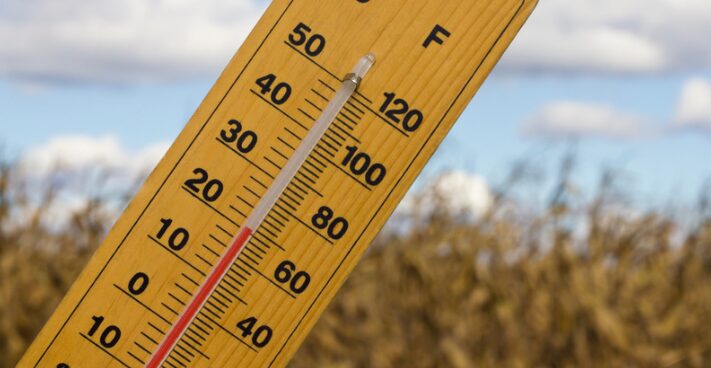

② 気温が快適

夏の暑さが和らぎ、冬の寒さが訪れる前の秋は、気温的に快適な季節です。

暑すぎず、寒すぎず、読書に集中しやすい環境が整っているため、自然と読書に適した季節とされてきました。

③ 文化・芸術の季節

秋は「芸術の秋」とも言われるように、文化や知的活動が盛んになる季節です。

文学賞の発表が行われるのもこの時期が多く、新刊書が多く出版されることも影響しています。

このような環境が、読書への意欲を高める要因になっていると考えられます。

3. 「読書の秋」を定着させた出来事

「読書の秋」が日本で一般的になった背景には、ある出来事が関係しています。

それは、1924年(大正13年)に設立された「日本図書館協会」が、「図書館週間」を秋に設定したことです。

その後、戦後の1950年(昭和25年)には「読書週間」というイベントが始まりました。

この読書週間は毎年10月27日から11月9日までの期間に行われており、「読書の秋」という言葉が定着するきっかけになりました。

さらに、出版社や書店が秋の販促キャンペーンとして「読書の秋」をテーマにしたイベントを展開したことも、広まる要因となりました。

4. 現代の「読書の秋」

現代においても、「読書の秋」という言葉は根強く残っています。

特にデジタル化が進んだ現代では、紙の本だけでなく、電子書籍やオーディオブックといった新たな読書の形が生まれています。

スマートフォンやタブレットで手軽に読書を楽しめる時代になり、秋の夜長に気軽に本を楽しむことが可能になりました。

また、読書の秋に合わせて、多くの図書館や書店が読書推進キャンペーンを行っています。

全国の図書館では特集コーナーが設けられ、書店ではおすすめの本が紹介されることも増えています。

こうした取り組みによって、「読書の秋」という文化は現代でも息づいているのです。

5. まとめ

「読書の秋」という言葉は、唐代の詩人・韓愈の詩に由来し、日本では明治時代以降に広まりました。

秋が読書に適している理由として、夜が長くなること、気候が快適であること、文化活動が活発になることなどが挙げられます。

さらに、「読書週間」の制定や、出版社・書店のキャンペーンが「読書の秋」の定着に寄与しました。

現代においても、この文化は受け継がれ、デジタル技術の発展によってさらに多様な読書の楽しみ方が生まれています。

この秋は、あなたもぜひ本を手に取り、知的な時間を楽しんでみてはいかがでしょうか?

この秋こそ本を読んでレベルアップ!!

コメント